オホーツク海側を枝幸まで南下した後、内陸部へ進路を変えて目指すは仁宇布にあるトロッコ王国です。

トロッコ王国はかつて「日本一の赤字ローカル線」として知られた国鉄美幸線の廃線跡を利用した施設で、トロッコで廃線跡を走ることができます。

走行距離は以外と長く、スピードもそれなりに出るので、なかなか爽快で面白いです。

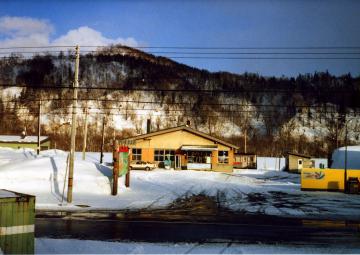

トロッコ王国のある仁宇布駅跡には、このようなものもあります。

サハネ581型寝台電車です。

これは、この旅の初日に乗車した急行「きたぐに」で使用されている583系電車のうちの1両で、国鉄末期に改造用の種車として北海道にやってきた車両です。

この車両を承継したJR北海道においては、1度も使用されることはなく廃車になってしまい、その後こちらに引き取られてきたそうです。

車内は思ったよりはきれいな状態に保たれていました。